活到這個歲數,我越來越需要避免的,是把別人的目標複製貼上。後來,我終於明白,如果不想複製貼上別人的目標,就要釐清真正的動機是什麼,也就是自問「我為什麼要做這件事」,這個答案,隨著我從閱讀中探索後,漸漸浮出水面。

如果你也想探索自己,釐清自己真正想要的是什麼,我會在這篇文章和你分享「目標的意義」、「目標和目的差異」、「3個方法釐清自己真正的動機」和「沒有目標的兩種情境」。

本文目錄

我們為什麼一定要有個目標,或是目的?

在馬斯洛的需求理論中,我們人類有4項基本需求:生理、安全、連結(愛與歸屬)和自尊。以大眾的角度來看,基本需求可以說是生活,乃至人生的全部,很少人能達成像心理學家馬斯洛所說的「自我實現」。

那麼「自我實現」又是什麼?其核心理念是成長,分別有認知、美感、自我實現、自我超越等4種需求,若我們能滿足成長需求,身心更健康,除了感受到自己的完整性,甚至,還能超越個體。

不過,這篇文章表達的「目的」或「目標」,不一定這麼高大上,但只要生活有了目標,就能驅使你前進,不管是前進了一小步,還是飛越一個台階,所有的進步都能給予大腦獎勵(多巴胺),讓你想要做得更多、做得更好。

但我認為,「目的」和「目標」不僅有所差異,也應該要有個先後順序。

>>關於「馬斯洛需求層次理論」,《顛峰心態》的作者人本心理學家兼認知心理學家 Scott Barry Kaufman 研究馬斯洛晚年許多未發表的論文、手稿和日記,將他晚年的許多想法與早期理論整合,把這個理論解構為帆船的意象。因為,需求金字塔其實並非馬斯洛所提出,而金字塔的意象也容易遭人誤解這個理論的本質。

沒有「目的」,就沒有「目標」

常常在個人成長的書籍裡看到「目的」和「目標」,雖然這兩個詞好像可以通用,但細想,又覺得有根本上的不同。

比如,在《恆毅力》裡寫到,高恆毅力的人會把自己做事的目的結合造福他人的意向,而在《重啟人生》,則是提到一則研究──擁有內在目標的人,一年後對生活的滿意度更高。

為了釐清兩者的不同,先界定這兩個詞的定義:

在教育部字典中,

「目的」是想要達到的目標。如:「人生以服務為目的。」

「目標」則是指工作或計畫中擬訂要達到的標準。

而在劍橋字典中,

「goal」的通用解釋是「a purpose, something that you want to achieve」。

「purpose」則是「why you do something」。

也就是說,中文定義了「目的」是擬定「目標」後的產物,也就是你得先有一個想努力達成的標準,才會產生「目的」;英文定義「goal」為「想達成的某件事」,「purpose」則探索「想要」的根本原因,要理解「why」,自問「為什麼你想做」的問題,才算有所目的。

我個人認為,英文的解釋要更精確一些,因為有把「動機」拉出來談,畢竟,我們大部分做的事都會有一個動機來滿足個人需求,那麼,我們做一件事的順序,應該是:

- 了解自己「為什麼想做」,產生「目的」或因為產生了某個「目的」,探索自己的動機。

- 有了「目的」,依照這個標準去擬定「目標」。

為什麼要探討這兩者之間的差異?

因為,如果為了生活有目標而設目標,搞不清楚真正的動機是什麼,就朝一個自己都不知道是不是想要的方向走去,中途放棄的機率其實很高,又或者,沒有設立一個標準,以外界的標準為主,但總是有人比自己做得更好,因而在過程中耗盡心力,一樣是放棄的結局。

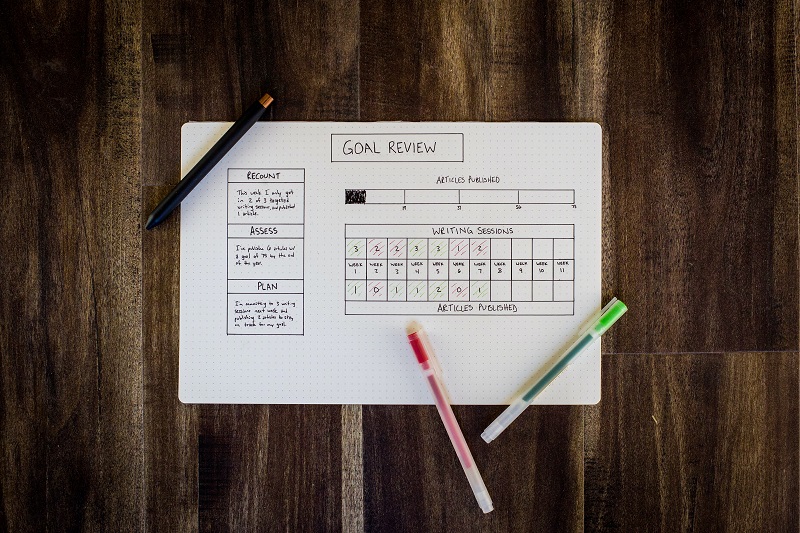

3種方式,釐清自己真正的動機

1.反向願望清單

那麼,該怎麼釐清所設的目標是不是自己真正想要的?

你可以試試「反向願望清單」的做法。

《重啟人生》作者在40歲前列了長長一份願望清單,在那個時候,他確認若是達成這些目標,死了也不感到後悔。結果等他50歲了,不僅全部達成,有些還超標,但他發現自己沒有變得更快樂,這才發現,原來這些事不是他真正想做的。

於是,他把願望清單改為「反向願望清單」:

- 列出所有的世俗欲望和執念後,試著誠實以對,不放其實並不渴望的東西,比如度假小屋。

- 列出真實想法,比如,其實想要受人愛戴。

- 想像未來五年感到幸福、心平氣和,大部分時候都享受人生、心滿意足的情況,並且過著有目標、有意義的生活。作者認為信仰、家庭、服務他人的工作和人際關係是維持這個生活的主要力量。

- 回到第一步驟的清單,思考有哪些事牴觸第三步驟的力量,且爭奪了時間、注意力和資源?比如,為了爭取陌生人的讚美,犧牲人際關係和有意義的事,只是空虛的欲望而已。

- 以第四步驟的方式,選擇真正能帶來快樂的目標。

2.問自己「為什麼」

在《跨越每一個不敢》裡,李一諾每次遇到難解的事情,就會和自己展開對話,自問自答,想辦法不停問自己「為什麼」,找到真正的想法。

比如,她在麥肯錫任職時,已經做到了合夥人的位置,因此,蓋茲基金會第一次打電話來,她的轉職意願不高,是後來和比爾蓋茲夫妻談過幾次後,才對慈善事業燃起了興趣,但她還是很猶豫,深入思考後,發現自己放不下的,是麥肯錫傲視全球的醫療保險,於是開始自問:

放不下這份醫療保險,是為什麼?

是因為害怕。

妳害怕什麼?

怕孩子生病,特別是罕見疾病。

如果我追求的是健康,保險可以保我和孩子的健康嗎?什麼時候才會用到這「極高端」的保險呢?

當然是得了罕見疾病才會用到,我倒是希望永遠用不到這樣的保險。

那麼,如果用不到,它就沒有實際的意義了啊,不是嗎?

問到最後,她突然明白自己的擔憂其實是「恐懼」,一旦選擇面對,就會發現那裡其實什麼都沒有。而她離開「最好的保險」那幾年,有了一段很有價值的人生體驗,孩子們也都很健康。

問「為什麼」的次數不限,畢竟,答案就在自己身上,你會明白哪個答案才是最後一個,或者,從生活上去檢驗這個最終答案是不是真正的想法。

另外,《恆毅力》建議,「如果你在問自己一連串『為什麼』的過程中,得到『沒有別的原因』的答案,就表示你已經抵達目標階層的頂端。」也就找到了「目的本身」。

3.你的動機是內在的,還是外在的?

2009年時,羅徹斯特大學(University of Rochester)的研究人員找了147位剛畢業的大學生,詢問他們畢業後的目標,最後發現畢業生基本上有兩種目標──「內在目標」(intrinsic)與「外在目標」(extrinsic)。

- 內在目標:主要追求個人成長、親密關係、社區參與和身體健康帶來的滿足感。

- 外在目標:包括賺大錢、擁有很多東西、獲得權力、建立口碑或出名。

一年後,學者進行追蹤,了解受訪者的現況。首先,大家整體而言都達成目標:希望關係美滿的人,獲得美滿的關係。想要金錢和權力的人,也走在正軌上。

但研究人員進一步發現,抱持內在目標的人,一年後過著更快樂的生活。與此同時,抱持外在目標的人則更容易有負面情緒,例如羞愧與恐懼。

從上述研究看來,好像外在動機很糟糕,但我認為,只要認清這件事不能真的帶來快樂,得到了也不是全部,即便你的「目的」是外在動機也無所謂。

我就聽過有人真心喜歡做生意賺錢,看到數字上升,就會感到活力倍增,可以說,賺錢就是他的興趣所在。但只要他清楚,他不是因為賺到了錢而快樂,是因為成就感(個人成長)而快樂,就不會被數字綁架。

我就是沒有目標,怎麼辦?

沒有目標,有兩種可能,一種是你在發展的探索階段,另一種就是你不知道什麼才是對自己有意義的,以下介紹這兩種可能的情境,給你做參考:

情境1:你想要成長

從某個角度來說,沒有目標不一定就是壞事,代表你可能已經滿足了部分的基本需求,比如三餐無虞,有穩定的人際關係,也有一定的自信,但要是你還是不太滿足,覺得生活好像缺了什麼,根據發展心理學來說,你可能還想繼續成長,去探索、去愛,以及找到人生的目的與意義。

- 探索:尋求與理解新奇、富有挑戰性且未知的資訊與經驗的渴望。

- 愛:有能力給予,而非向他人索求。

- 目的:稱為使命或天職,也就是除了對自己有意義,也能對他人做出貢獻的目的。

以上三者同屬「自我實現」領域,分別代表不同面向,不會因為某個需求沒達到,就不能進入下一關,都是同時發展,只是發展程度不同、需要的程度也不同而已。

現在,線上課程市場正夯,每個人或多或少都會買課來學習,而「學習新知」就是「探索需求」之一,除了「學習新知」,還有「旅行接觸不同文化」、「閱讀」、「找尋新的體驗」和「踏出舒適圈」等等做法,因為接觸新知可以減緩我們的焦慮不安,讓許多事物看起來變得可控。

探索動力一般由多巴胺驅動,如果可以不把多巴胺用來驅使自己看一堆無用資訊、八卦新聞、吃巧克力、索求他人關注、獲取更高的社會地位、性愛、吸毒和賭博的話,多巴胺其實能讓你正向成長,因為多巴胺不僅僅與「得到的慾望」有關,也和「大腦獲得新資訊的獎勵機制」有關。

情境2:找回自己的內感受(Interoception)

在這個情境下,你沒有不快樂,但也沒有感覺到快樂,甚至覺得很多事情好像都沒有意義,常聽人說要找熱情,但你不曉得熱情到底在哪裡,也沒有什麼事情可以燃起你的興趣。

那麼,你可能需要先找回「內感受」。

什麼是「內感受」?

《行為改變科學的實務設計》(Designing for Behavior Change)一書中指出:「在『愛荷華博奕任務』(Iowa Gambling Task)的研究中,參與者在電腦遊戲裡有四副可用的撲克牌,有些牌會讓他們贏錢,有些則會輸錢。當他們開始玩牌時,並不清楚這四副牌有差異,但玩過幾輪之後,當他們意識到自己快要輸錢時,身體會出現一些實質的『緊張』跡象,這是一種自動反應,發生的原因在於他們的直覺領會到牌局不對勁,而且搶先理智的大腦認知到這四副牌有蹊蹺。」

另外,我們的情緒並不是先被大腦定義,身體才開始出現盜汗、流淚、心跳加速等反應,而是身體先有了這些反應,大腦才去定義這些反應是哪些情緒。

但要是你長期忽視這些身體反應,就會變得很難感知,這其中,最容易被忽視的就是負面情緒,如果我們對負面情緒有不好的印象,就會「不應該」有這些負面情緒,可負面情緒是每個人都會有的正常反應,如果連感知負面情緒都變得有點困難,最好先尋求專業人員的幫助。

在《顛峰心智》中,大腦認知科學家阿米希博士透過20多年的研究,發現「正念冥想」的練習可以找回專注力,等「正念冥想」比較熟練,就可以加入「身體掃描」的練習,讓自己找回感知能力:

正念冥想練習

一開始只要每天做3分鐘,這是為了確保你可以簡單地開始,不容易放棄,等你能夠規律地練習,就增加時間到常規的12分鐘:

- 把注意力指向目標:坐下來,坐姿保持直挺、平穩、警覺。要覺得舒服,但也不能過度放鬆。雙手放在扶手、座位旁或者腿上,閉上眼睛,或垂下眼皮放鬆地看著前方,以舒服為主。跟著你呼吸的自然步調走,不需要控制呼吸。

- 讓注意力穩穩停在那裡:選一個跟呼吸相關感受最明顯的身體部位,從頭到尾鎖定這個部位(我通常會把注意力放在呼吸的鼻尖上),把你的注意力轉向並固定在那裡,就像拿很亮的手電筒照著一樣。

- 覺察它何時飄走,然後重新把它轉回呼吸:選好目標並聚焦之後,覺察你的思緒或是感受什麼時候把注意力從你選的目標拉開,可能是突然想到你待會要做的事,可能是浮上腦海的記憶,也可能是哪裡癢,當你發現手電筒被拉開,只要輕輕「推」一下,把注意力移回目標,不需要去指責自己。

身體掃描練習

- 跟「正念冥想」一樣,找到舒服的坐姿,閉上眼睛,把注意力移到呼吸的感受上。但這次不要停在呼吸上,要讓感知在全身上下移動,慢慢掃過去,就像探照燈一般照遍全身。

- 先把注意力轉往一根腳趾,記下在那裡注意到的感受,冰冷?溫暖?刺痛?鞋子緊緊的?什麼感覺都沒有?注意自己有何感受,然後把專注力移往其他腳趾,還有另一隻腳。

- 用3分鐘的時間,把身體想成三等分,每一等分停留1分鐘。漸漸把注意力從下半身(小腿再大腿)移到核心(骨盆、下軀幹、上軀幹),再到上半身(肩膀、上臂、下臂、手),接著,移到你的頸部、臉部、後腦勺,最後是頭頂。

- 注意每一種感受(或毫無感受)時時刻刻的起落,但不要停留在上面,持續移動注意力。

- 當你慢慢把注意力由下往上移動,一分心,馬上把注意力拉回分心前鎖定的身體部位,然後繼續移動。

我從以上的練習重新獲得感知當下的專注力,對身體的感受也會比較敏感一點,而且在情緒上相對平穩,即便受到突發事件的影響,比如小孩整夜哭泣、意外破財、工作壓力等,也能夠很快平復過來,當然,最重要的是,你重新擁有內感受的能力,比較能知道哪些事情會真正讓你感到快樂。

在身心靈領域,有個說法是「順應心流」,如果你苦於感受不到自己的「心流」,可以先從上面的兩個小練習開始,每天做12分鐘就可以了,依照行為改變學的作法,跟每天都要做的一件事情綁定,可以協助你培養冥想的習慣。

結語:人生是動態的,目標也是

會起心動念寫這篇文章,是因為我最近發覺,對「探索自己」這個主題產生了興趣,並且,依照《越讀者》的理念,這應該會是我從閱讀書林中闢出的第一條路,之前的我,大概都像是在這片樹林中撿葉子,葉子(書)太多了,撿也撿不完,有種書讀也讀不完的感覺。

書當然是讀不完的,但只要闢了第一條路,就會有所依循,就像大樹的枝條都是從主幹長出來的,閱讀要有主幹,才能考量要怎麼分配閱讀。

因此,未來這個部落格還是會分享閱讀,但也會分享關於「探索自己」的主題,就如我前文所述,「探索」是人類的需求之一,也是讓我們不斷成長的動力來源。

另外,發展心理學家馬斯洛對於「存在心理學」的定義,我覺得非常符合一個人存在的狀態:

捨得,而不是擁有。

努力奮鬥,而不是實現目標。

擁抱挫折,而不是得到滿足。

追求喜悅,而不是獲得喜悅。

試圖前進,而不是抵達終點。

上述內容具體描述了我們的存在是什麼樣子,畢竟,人生只是一個過程,活著的時候,我們就像不斷滾動的石頭一樣,是動態的。那些外在的人事物,要實際去體驗、去體會、去感覺,才會產生內在的感受,即便現在沒有目標也無所謂,因為我們不會停下來,現在沒有,不代表以後沒有。

希望這個主題的分享可以對你有所幫助,如果有任何建議或推薦什麼書,都非常歡迎留言和我一起討論。

更多關於「探索自己」的文章:

探索自己#2 人生的意義就是從「我是什麼」變成「我可以成為什麼」

探索自己#3 興趣有哪些?用 270 個項目幫你找興趣

探索自己#4 沒有動力?半途而廢?從 4 種半途而廢的情況找到完成目標的方法