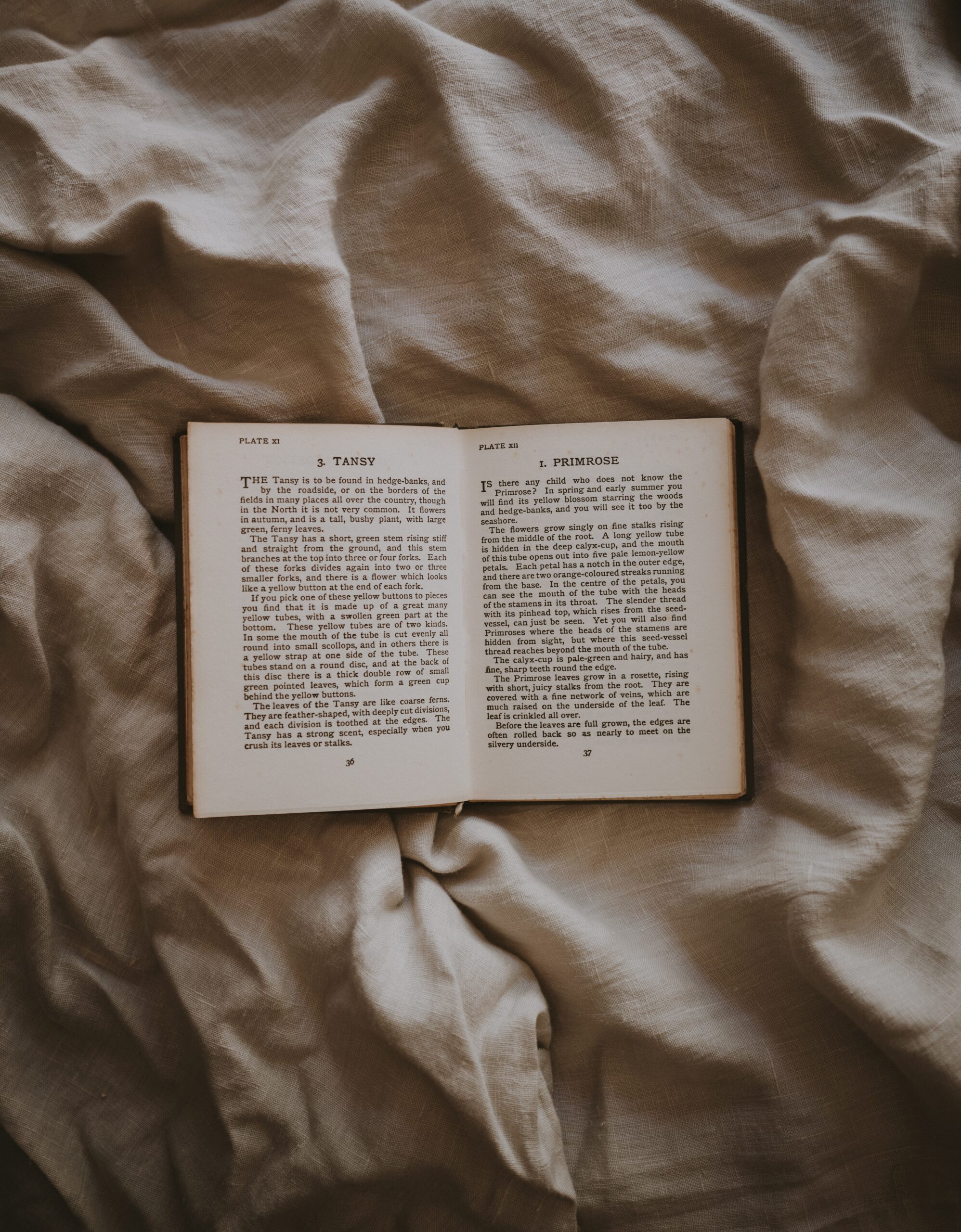

《原生家庭木馬快篩》的「木馬」是什麼?

就是你不斷跳針重複的固定模式,通常會表現在情緒、行為和慣性反應上,而你目前在生活中遇到的難題,很有可能是在成長時期無意間被原生家庭殖入的「木馬程式」,因此,《原生家庭木馬快篩》就是在講解如何用目前的困境比照過去,從中找到破解之道。

我是在「靈魂相談室」的pocast節目上聽到關於李欣頻老師的訪談,才知道這本書,因為我在了解情緒教養後,想更加了解自己,也希望可以向內探索,一一解決這些難題。

我覺得這本書有點像木馬查殺手冊,先講解如何用三步驟破解木馬程式,接著用三代家族史來找尋根源,最後舉出「自我價值」、「各種人際關係」、「個人天賦」、「金錢財務」與「健康相關」等等的案例,最後用影劇和各種方法,找出木馬到底卡在哪邊。

或許,你也可以從裡面找到自己的故事。

本文目錄

3步驟破解原生家庭木馬

這裡是用「1加到100」的數學公式作為3步驟的原型,因為頭尾相加的數字都是101,如1+100、2+99、3+98……以此類推,因此,會產生50組101。李欣頻老師認為這樣的方式可以用來比對自己的難題與過去的成長經驗。

- 頭尾相連:將「當下的問題」與「原生家庭的同類型初始事件」比對。

- 頭尾第二數相連:把「當下之前發生過的同類型問題」與在「原生家庭發生初始事件之後的同類事件」相比對。

- 找到共同點:找到共同一致的情緒頻率/模組/慣性反應/行為,並寫出內建的程式設定,並找出「抓著這個木馬程式不放」的好處是什麼,如:被拋棄讓我們要自愛、被漠視逼我們要自強等等。

這邊要考慮的是經常在生活中跳針發生的固定模式,以我自己為例:

頭尾相連

- 當下:作工作的時候總是會分心去做別的事,原本的事情容易無限拖延。

- 原生家庭初始事件:爸爸工作一段時間就會不滿想辭職,一直換工作。

頭尾第二數相連

- 當下之前,發生過的類似事件:每次辭職後,會想找不同種類的工作。

- 原生家庭的初始事件之後:爸爸後來改創業,但只要作一種生意失敗,下次創業會去做另一種。

找到共同點

- 共同點:半途而廢。

- 抓著這個木馬程式的好處:可以一直嘗試新東西。

老實說,不是靠第三人或老師幫忙點出問題,我真的花非常多時間思考並在覺察自己,說起生活中的難題好像不少,但要真的找出關鍵點,並不容易。

我個人經驗是,先把自己的負向模式一一列出,再努力回想家裡曾經發生的類似事件,看能不能找到最早發生的時間點,再想辦法找到兩者的共同點。我從「工作時容易分心」,找到原生家庭「爸爸常換工作」的事件,找到癥結點在哪。

這邊還有提供「反向檢查」的方法,就是問自己「如果要一直做同樣的工作會怎麼樣」,我的直覺是「會好無聊」,可見我就是想嘗試不同的事情,或許我應該先考慮自己適合的工作是什麼,或者從事斜槓,就能夠做不同的工作了。

3步驟以家族史破解源頭木馬

李欣頻老師提到,想要徹底「拋棄繼承」原生家庭的負向印記,絕不是在外在行為上與原生家庭少連絡或斷絕關係,而是要在精神層面上充分理解「這些印記」是怎麼形成的,所以要弄清楚「三代家族史」的來龍去脈,才能精準對治:

步驟1-將自己設定成記者、傳記作者、記錄片導演或偵探,完成三代家族史的攝寫

蒐訪對象包括爸爸、媽媽、爺爺、奶奶、外公、外婆等,若能知道旁系家族的狀況更好,特別記下自己與家族成員的特殊事件並沿線追蹤細節。但也別漏掉自己的成長史,特別是引發你極大情緒的部分,最好能回溯到出生前的父母親感情狀況、誰是主要撫養者、父母是否曾經想墮胎等等。

步驟2-跳出家族角色,升維成「靈魂程式維修工程師」

完成三代家族史之後,就要跳出原家族裡的角色,想像自己是一名「人類靈魂程式建構師兼維修工程師」,幫我們快速跳出家族故事的劇本。設定好上帝視角,拿起寫好的家族史,以自己為主角軸心,在上下兩旁,用紅筆圈出三代與你的共同點,比如你很愛花錢,就往上兩代看一下是從哪邊繼承的。

這裡舉了一個讓我印象深刻的例子:有個女生總是愛把卡刷爆,但父母收入豐厚,都沒有財務問題,最後,才知道是因為她小時候想買玩偶都被父母拒絕,雖然父母會高額投資在教育上,但他們認為玩偶對學業沒用處,於是她長大後賺的錢都衝動消費,買了各式各樣的玩偶。

老師提到,上述的例子的負向信念是「錢是有限的,自己想要的都得不到」,錯把「愛=玩偶」,因為小時候都在念書符合父母的期望,長大後能賺錢了就無意識把錢拿去買「玩偶」以補償童年的缺憾,當她把所有錢花光,甚至負債後,就會達成她潛意識設定的負向木馬信念。

步驟3-根據圈勾出來的關鍵字,歸納出一組方程式

這邊的例子是老師朋友A先生有淋巴癌的問題,找出雙方家庭的家庭簡史後,發現都有「女強男弱」的現象。她自己的父親有淋巴癌、母親有自律神經失調的問題,而她先生的父親是直腸癌過世、母親也是強勢個性。朋友A本身則是有神經衰弱、焦慮、經常埋怨老公或抱怨婆婆的問題。

這裡的「女強男弱」指的是個性上的強勢,就成了「女:強勢→神經衰弱」VS.「男:隱忍→癌症」的雙方原生家庭兩代二合一木馬模組。男方被碎念久了,長期隱忍,覺得自己無能為力的負面情緒無法排出,所以公公、女方父親和先生都有癌症;女方則有批評、糾正伴侶及抱怨婆婆的共同點。

老師的建議解法是,朋友A不要再以母親管她和父親的方式來管老公,在說話時看著對方的眼睛,帶著愛的頻率交流。

個人經驗

我覺得大家要試試看做這個作業,把爸媽小時候到大的成長軌跡寫下來,再把爺爺、奶奶、外公、外婆的事情也寫下來,我真的透過這些記錄,發現了以前沒想過的模式。比如我發現我的上兩代都是「女強男弱」,但並非是強勢,而是必須扛起生計的能幹。

我透過思考比對,確定了自己的父母都有缺乏自我認同的木馬。比如我媽媽會收集很多知識、害怕社交,而我爸爸會為了考更好的大學去重考,並且不停創業,失敗了又繼續。本來覺得上兩代的經濟處理得還好,不曉得為何到了上一代的爸媽會出問題,結果,一列出來就很明顯了。

>>這邊提到的例子是,男方因女方個性強勢,長期累積而有健康上的問題,近幾年醫學界越來越重視身心的連結,如果對該主題有興趣,可以看看這篇:《當身體說不的時候》閱讀筆記與心得

原生家庭木馬程式:金錢與財務的案例

人生經常面對的五大課題是,面對自我、各種人際關係、天賦藍圖、自己與他人間的金錢財富狀態和身心健康,因為我自己面對比較多的是「金錢與財務」的問題,所以這邊簡單整理一下,建議還是要以書裡的內容為主,從別人的故事找到共鳴點會比較容易理解。

李欣頻老師認為,一個人對自己的信心,會決定財庫的容量,若他認為自己「不配得」,很可能就會莫名把錢推走、花掉、被騙走等等。如果自我認同或情感關係出現木馬問題,也會變成金錢破口,如對外表不自信,會花很多錢在做保養、買衣服首飾包包或醫美。

18個問題帶你搜出木馬程式

這裡有18個問題讓你自己搜出木馬程式,這邊介紹前5題:

- 你的爸爸媽媽發生過什麼跟錢有關的事,讓你印象最深刻?他們灌輸給你的金錢觀是什麼?

- 請回想並整理出家人對你的金錢觀,造成哪些正面與負面影響。

- 你還記得爺爺奶奶、外公外婆或其他親戚發生過什麼跟錢有關的事,讓你印象深刻嗎?

- 講到錢,你第一個聯想到的是什麼?

- 如果你瞬間有了很多錢,比方數十或數百億,你覺得可能會產生什麼問題?或是你最害怕會發生什麼不好的事?

個人的前5回答

我自己的故事是,爸媽都不是會理財的人,唯一的金錢觀就是省小錢,但我爸爸會不停花大錢或借錢創業,工作上買很好的電腦,卻幾乎沒有生活品質。因此我是一個很會省小錢,可不知道該如何開源的人,工作也都是會讓自己沒生活品質、也沒賺到錢的類型。

奶奶很會賺錢,爺爺則是台鐵員工,以前台鐵不算高薪行業,為了養四個孩子,奶奶開過幾間店,做得還不錯,是曾祖母也稱讚的能幹媳婦;外公是個專科國文老師,癡迷命理,主要靠外婆在賺錢,開過自助餐店,在新光創辦人吳火獅手下做過秘書,因她年輕時也蠻會唸書,從北市商畢業。

如果講到錢,我第一個聯想到的是不好的事。這想法令我挺訝異的,後來又閃過爸媽為錢吵架的畫面,才知道自己直覺上認為爸媽經常為了錢吵架,所以錢就變成了傷害關係、讓大家不開心的東西。而我要是瞬間有很多很多錢的話,很怕一下就沒有了,因為我很難想像自己有這麼多錢。

也因此,僅透過5個問答,我知道自己實際上將金錢視作痛苦的來源。

最後,我想說…

《當身體說不的時候》的麥特醫師說過,我們理解自身的難題是如何造成的,不是為了怪責和罪咎父母或其他人,而是對自己的人生負起責任。只要我們誠實面對自己,就能夠避免同樣的問題再次發生,也能停止對身體的傷害。

在讀這本書之前,我已經對自身問題有一些模糊的認知,讀了這本書後,更能釐清細節,因此推薦大家不僅僅是讀,還要認真做作業,才能拉出當中脈絡。有時候你以為是 A 問題,沒想到是 B 造成的,就像我的金錢木馬看似跟爸媽的理財方式有關,其實是缺乏自我認同的問題。

其實我要把這些寫下來,變成讀書心得攤在陽光下,感覺還是有些彆扭的。但我希望可以透過閱讀記錄審視我自己,如果你因此有所收穫,我也會覺得很開心。

如果你有和我相似的煩惱,那麼,我將李欣頻老師在書中提到的一句話送給你:「活得開心,由你定義;創造什麼,你說了算!」

李欣頻老師的Fb粉絲專頁:www.facebook.com/leewriter0811

選擇你喜歡的平台購買《原生家庭木馬快篩》

這本書是我自己要看的,不是合作書喔,如果想了解更多內容,推薦直接看原書,有更多的木馬公式。